Как снежинка, которая бьется в окно ...

Блестящими песнями, яркими звездами,

Красивых людей некрасивыми мыслями,

Прохладными взглядами, влажными веснами

Улыбками детскими, взрослыми вздохами

Мой город целует прохожих супругами,

Мой город смеется открытыми окнами

Но чуточку лучше, он здесь, наяву.

В нем солнца лучи согревают шальные,

В нем счастье и боль... И Я в нем живу.

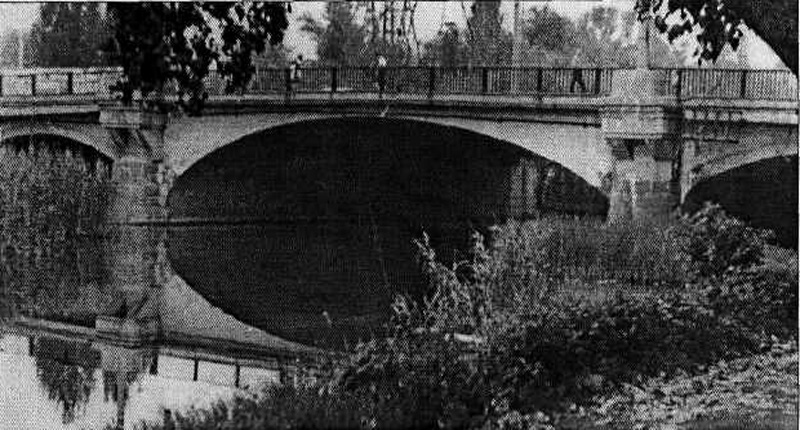

Автотранспортный и пешеходный мост через реку Московку (Шенвизкий мост)

В 1770 году началось закладка на правом берегу реки Московки Александровской крепости.

Осенью 1770 г. на левом берегу был построен редут. Он прикрывал строительство крепости со стороны Ногайской степи. Редут находился в районе ул. Комсомольской.

Той же осенью был построен пешеходный мост через Московку для поддержания связи с крепостью. Располагался он в районе нынешнего автовокзала. Все это, однако, были временные постройки. Но, тем не менее, в документах того времени указывается сооружение моста.

Со всей очевидностью можно утверждать, что мост через Московку является одним из первых мостов нашего города.

Основанная в конце 1770 г. Александровская крепость утратила свое первоначальное назначение. Границы Российской империи отодвинулись далеко на юг - Россия прочно вышла к берегам Азовского и Черного морей.

Постепенно крепость преобразуется в поселение и выходит из своих первоначальных границ. Рядом с городком Александровском начали заселяться земли немецкими колонистами. Появились колонии Розенталь, Нейнбурш, Кронцвейд, Шонгорст, Шенвизе.

Колония Шенвизе (Красивый луг) основана в 1795 году. Расположена была невдалеке от Александровска за речкой Московкой. Сейчас на этом месте расположены корпуса завода «Коммунар».

Колония не могла существовать обособленно, от городка Александровска через речку Московку был проложен сначала пешеходный мост. Был он деревянным с дощатым настилом.

С середины XIX столетия в колонии Шенвизе начинается строительство заводов сельскохозяйственных машин и запасных частей, а также всевозможных мастерских.

Так, в 1863 г. начал работать завод капиталиста А.Я.Коппа, в 1878 г. - завод сельскохозяйственных орудий Гильдебранта и Присса, в 1887 г.- завод торгово-промышленного товарищества «Лепп и Вальман».

Существовавший до этого пешеходный мостик через Московку не мог удовлетворить возрастающих нужд производства. Тогда был построен капитальный мост с двусторонним движением для гужевого транспорта и пешеходные тротуары. Мост был сделан из ажурных металлических конструкций и имел четыре пролета по 10 метров каждый. Общая длина моста составляла 40 метров. Высота при максимальном разливе реки от поверхности воды до низа ферм была не боле 2-х метров. Когда паводок спадал, то высота увеличивалась до 4-х метров.

Мост простоял довольно долго. И только с появлением в городе автотранспорта и необходимости перевоза тяжелых грузов появилась надобность в новом мосте. Только тогда, когда колония Шенвизе вошла в черту г. Александровска, в 1913 г. местные капиталисты-заводчики построили новый железобетонный мост через реку Московку.

Этот железобетонный мост был с двусторонним движением, проезжая часть вымощена булыжником, по бокам были тротуары для пешеходов.

Для строительства использовали монолитный армированный железобетон (тогда он входил в моду). Мост имел 3 железобетонные опоры и опоры из железобетонных балок. Его длина составляла 40 метров, ширина - 10 метров. Высота сохранилась прежней — на уровне проезжей части шоссе.

Первый металлический мост с ограждениями, простоявший до 1913 года, был свидетелем декабрьских событий 1905 года происходивших в Александровске. 14-го декабря 1905 г. восставшие рабочие Южных мастерских начали строить баррикады на территории вокзала. А тем временем с одной стороны на повстанцев шли казаки, и от Народного дома по ул. Соборной через Шенвизский мост под прикрытием солдат, шло более 300 черносотников, направляясь к Южному вокзалу. Черносотники несли портрет государя императора и пели «Боже, царя храни», однако все до одного были вооружены. Восставшие закидали их бомбами, но силы были неравные, и с большими потерями пришлось повстанцам оставить привокзальную площадь. Только вечером отряды черносотников прорвались к вокзалу... Восстание 1905 г. в Александровске было подавлено.

Шенвизский мост, отстроенный в 1913 г., также был свидетелем революционных событий в Александровске 1917 г. По нему проходили красноармейцы и революционные манифестации. Он видел австро-немецких интервентов, гайдамаков, войска Деникина и Врангеля. По нему проносились, захватывая город, озверевшие банды Махно, Григорьева, Маруськи Никифоровой и банда «Михаила архангела». Чего только не повидал мост за время гражданской войны.

После завершения гражданской войны по мосту пошли мирные грузы -мост работал на революцию.

С началом строительства ДнепроГЭС началась застройка и реконструкция старого города. Уже в 1930 г. началась прокладка трамвайной магистрали от Южного вокзала, через Шенвизкий мост, старый город Вознесенку и до плотины ДнепроГЭС.

17 июля 1932 г. был пущен трамвай от железнодорожного вокзала до плотины. В связи с усилившимся движением и нагрузкой, в период укладки рельс при прокладке трамвайного пути была произведена реконструкция моста и усиление некоторых элементов.

Мост был свидетелем событий минувшей войны. Горечи отступления и радости побед. В период оккупации по этому мосту гнали на расправу стариков, детей и женщин.

В 1943 г. с началом штурма города, фашисты заминировали мост. К нему уже приближалась советские танки. Первым, утром 14 октября, подошел танковый взвод лейтенанта Яценко, и группа саперов разминировала мост. Дорога в город была свободна, и наши части начали успешно развивать наступление по освобождению города.

После окончания войны город начал отстраиваться, и опять потребовалось реконструировать мост. 4-го января 1952 г. постановлением Запорожского Горсовета, центральной магистрали города присвоено имя В.И. Ленина.

Проспект объединил 4 улицы. На 6-ом поселке - ул. Продольная, вновь спланированная улица на месте старой Вознесенки, ул. Карла Либкнехта и ул. Кузнечная, на которой располагался бывший Шенвизский мост.

Рядом со старым железобетонным мостом был выстроен новый железобетонный трехарочный мост. Новый мост был построен вплотную со старым, так он существует и по настоящее время. Длина моста сохранилась прежняя — 40 м, ширина — 20 м.

В 1964 г. была проведена незначительная реконструкция и отделка моста, упорядочена планировка прилегающей к нему территории. Трест «Запорожжелезобетон» изготовил новые плиты покрытий переходных площадок и элементы сборных лестниц. Были сделаны спуски от моста к берегу реки Московки. Берега реки облицевали плитами.

Железнодорожные мосты через реку Московку

С развитием капитализма на юге России потребовалось начать строительство железнодорожных магистралей. Бурный рост промышленных предприятий, освоение новых шахт и рудников, большие расстояния потребовали серьезно начать строительство железных дорог.

15 ноября 1873 г. был открыт для грузового и пассажирского сообщения первый участок железной дороги Лозовая-Александровск с веткой на Екатеринослав, общей протяженностью в 208 верст.

Прокладка железнодорожной магистрали потребовала строительства большого количества мостов. Магистраль пересекала Днепр, небольшие речки как р. Московка у Александровска, многочисленные овраги и балки.

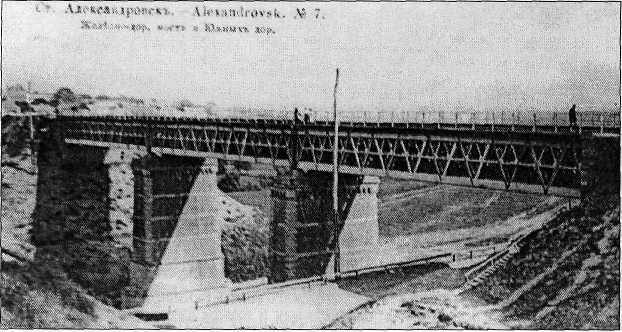

Первый железнодорожный мост через р. Московка в районе Александровска начали строить в 1870 г., и к пуску всей магистрали в 1873 г. он вступил в эксплуатацию.

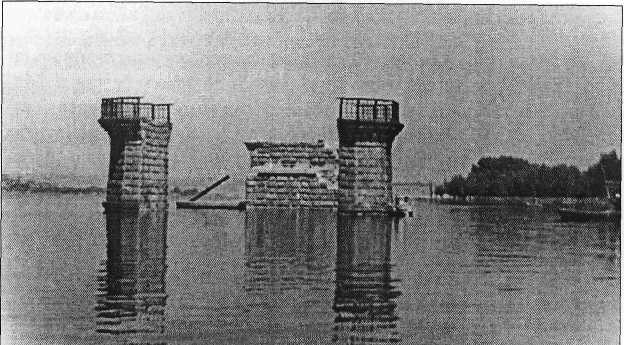

Мост был трехпролетный. На две монолитные бетонные опоры, облицованные кирпичом, были уложены три металлические клепаные фермы-балки (сварных конструкций в мостостроении в то время не применяли). Каждая несущая нагрузку ферма была высотой 3 метра и общая длина одной секции составляла 30 метров. На верхний пояс несущих ферм были уложены шпалы и проложены рельсы. Мост был с двухсторонним движением. По бокам, на кронштейнах были сделаны пешеходные дощатые тротуары. Общая длина моста составляла 90 метров.

По такой типовой схеме в то время строились все мосты небольшой протяженности. Строительство вели как вольнонаемные крестьяне из близлежащих сел, так и заключенные. Работами руководил инженер. Металлоконструкции изготавливались на Брянском заводе в Екатеринославе. Сейчас это завод металлоконструкций им. Бабушкина.

В 1902 г. началось строительство 2-ой Екатеринославской железной дороги. И если для первой железной дороги — «Южной» был построен вокзал у г. Александровска — «Южный», то со строительством второй дороги началось строительство вокзала «Екатериновки». С введением в строй второй железнодорожной ветки, появилась необходимость связать одной веткой оба вокзала. Это давало возможность перебрасывать оперативно грузы с одного направления на другое, не теряя времени на объезды.

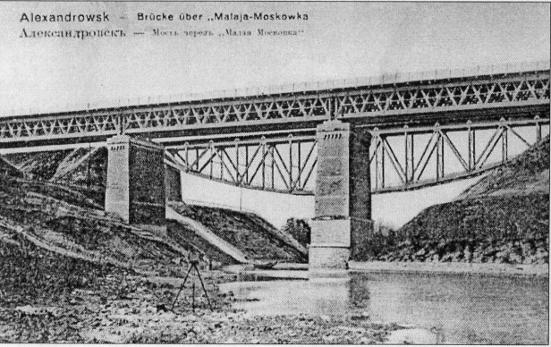

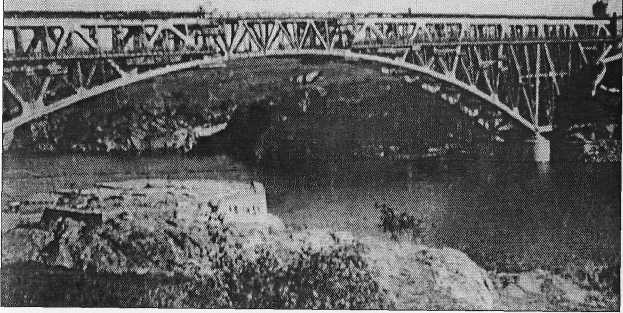

Общий вид двухпролетного, двухпутейного железнодорожного моста

через реку Московку. Река обмелела, и заливные луга использовались для выпаса скота.

Общий вид мостов через р. Московка. На первом плане трехпролетный мост.

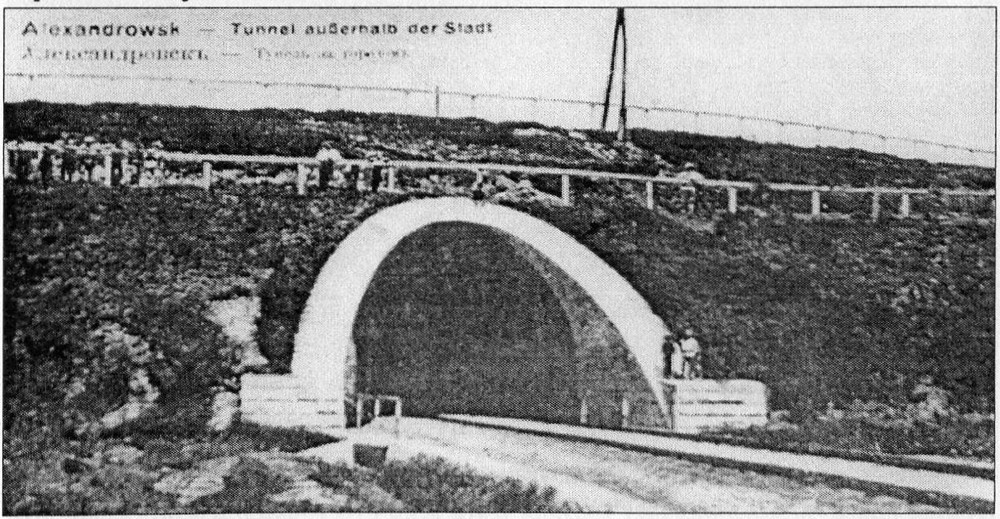

Однопролетный сигментный железнодорожный мост хорошо виден

на втором плане за первым мостом

В 1829 г. предложено было построить паром для перевоза через Днепр по единому образцу для всей Российской империи, утвержденному императором. В 1870 г. арендатором Кичкасской переправы был Ной Чудновский. Вначале дощатый паром ходил по канату, затем — по тросу.

За один раз перевозилось до десятка пароконных возов. Паромный перевоз просуществовал до пуска моста, т.е. до 1904 г.

С началом освоения этих земель, бурным ростом промышленных предприятий, паромный перевоз не мог удовлетворить потребностей в переброске грузов. Начавшееся освоение Криворожского бассейна и Донбасс привело к строительству железных дорог. Появилась необходимость связать Донбасс и Криворожье железнодорожной магистралью.

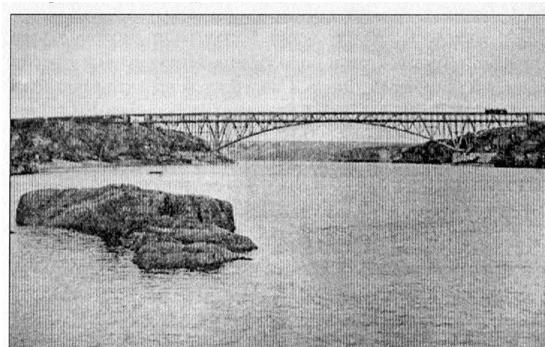

В 1900 г. началось строительство Кичкасского моста. Уже в конце июня 1902 г. был собран и опробован единственный в России большой арочный мост через Днепр. Разработкой проекта занимался видный инженер Я.Д. Проскуряков — учитель академика Е.О. Патона. Строительство вел инженер Ф.В. Лат.

Мост был двухъярусный металлический, клепаной конструкции. Через реку переброшена была одна арка. Расстояние между опорами арки было 190 м. Стрела — т.е. расстояние от верхней точки арки и до линии опор — составляла 20 м.

По верхнему ярусу была проложена двухколейная железнодорожная магистраль, по нижнему ярусу — с левой и с правой сторон моста — пешеходные тротуары. В середине между тротуарами проходили основные несущие конструкции моста. Мост консольно-балочный — протяженностью 336 м.

Как уже отмечалось выше в 1902 г. было открыто только пешеходное движение по мосту. Официально открытие моста состоялось 17-го апреля 1904 г. Железнодорожное движение по мосту было открыто 22 января 1908 г.

К этому времени полностью было закончено строительство железнодорожной магистрали от Донбасса до Криворожья. В 1903 г. в г. Александровске был построен Екатерининский вокзал, а 25 апреля 1905 г. были открыты Екатерининские мастерские.

С появлением железнодорожной магистрали г. Александровск становится центром торговли всего края лежащего за порогами. Теперь с пуском моста, появилась возможность перегружать грузы с воды на железную дорогу и наоборот. Не нужно забывать, что на протяжении 70 км от Екатеринослава до Александровска Днепр был несудоходен. Страшные днепровские пороги мешали плаванию и делили реку на два самостоятельных по судоходству участка.

Было представлено бесчисленное множество проектов, чтобы сделать Днепр судоходным, однако все они остались на бумаге. Только с установлением советской власти с середины 20-х гг. началось покорение Днепра.

С введением в строй Кичкасского моста, начался бурный рост промышленности дореволюционного Александровска. Следует отметить, что к началу столетия в Александровске уже были заводы немецких и английских заводчиков - А.Коппа, С.Гильдербрандта, Л. Мензиса, И.Кацена и других.

В колонии Кичкас с 1861 г. был завод сельскохозяйственных орудий Унгера, а с 1908 г. - А. Коппа. «Кичкас - деревня, с одной вытянутой вдоль Днепра улицей. Чистые домики. Население — немцы-колонисты: неразговорчивые мужчины и одетые в черные платья до пят женщины», — писала одна из газет того времени.

На левом берегу Днепра, там, где сейчас находится акватория порта им. Ленина, находился курорт Александрабад. Основан он был уже после строительства моста немцем Нибуром в 1907 г. и просуществовал до 1919 г., был разрушен анархисткой Маруськой Никифоровой. Этот санаторий был построен для немцев юга России. В его окрестностях была установлена скульптура Тараса Бульбы, высеченная из гранитного камня. Автором этой скульптуры был Яков Либман - житель г. Александровска, он держал частную мастерскую.

Неподалеку от скалы, на которой был установлен Т.Бульба, на берегу Днепра, находилась пещера, которую в народе называли пещерой Тараса Бульбы. Любопытно, что в этой пещере находился стол и табуретки, сделанные из цельных гранитных камней; кто их сделал — неизвестно... В этом гроте постоянно прятались беглые арестанты, бродяги беспризорники, хулиганы и разный темный люд.

С началом гражданской войны Кичкасский мост приобретает стратегическое значение. По нему перевозятся войска и боеприпасы, раненые и медикаменты, различная техника. Александровск и его окрестности с 1918 г. и по 1921 г. были ареной жестоких боев революционного народа с армиями Деникина и Врангеля, Петлюры и немецко-австрийскими войсками. После их разгрома началась борьба с бандами Григорьева и Махно.

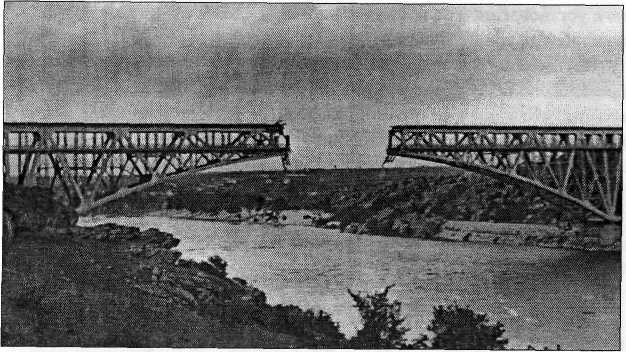

Полотно моста несколько раз взрывали отходившие на правобережье под натиском Красной Армии белогвардейцы и всевозможные банды. Однако самое серьезное разрушение было нанесено махновцами при их отступлении из Александровска в 1920 г. В 40 метровую пучину реки от взрыва в центре моста рухнул эшелон с медикаментами и боеприпасами. Кичкасский мост надолго вышел из строя.

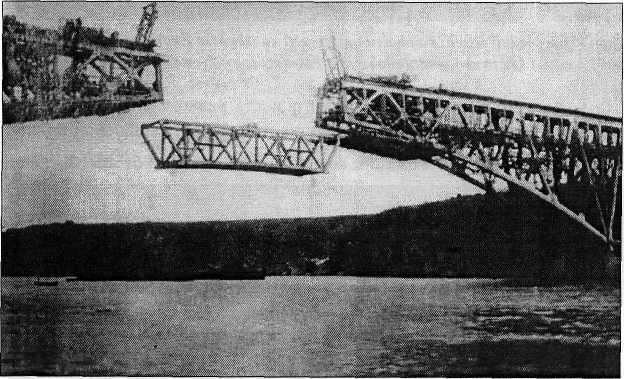

Общий вид Кичкасского моста, взорванного бандитами батьки Махно,

при бегстве из Александровскав 1920 г.

Начальником восстановительных работ был назначен инженер Харламов. Необходимые металлоконструкции изготавливались на Брянском заводе в г. Днепропетровске. И вот 14 сентября 1921 года, Кичкасский мост был восстановлен.

В 1927 году начинается строительство Днепровского гидроузла, в 1930 — строительство Днепровского промышленного комплекса. Нагрузка на железнодорожные магистрали возрастает.

В связи с окончанием строительства ДнепроГЭС и новых металлических мостов через о.Хортицу, надобность в Кичкасском мосте отпала. Да и к тому же он попадал в зону затопления в верхнем бьефе плотины.

Первоначальное решение было разобрать его и перевезти на Турксиб. Однако по подсчету специалистов это оказалось невыгодно дешевле было на месте построить новый мост.

И 6-го ноября 1931 года Кичкасский мост был демонтирован

Демонтаж Кичкасского моста в сентябре 1931 г.

порта у острова им. Ленина.

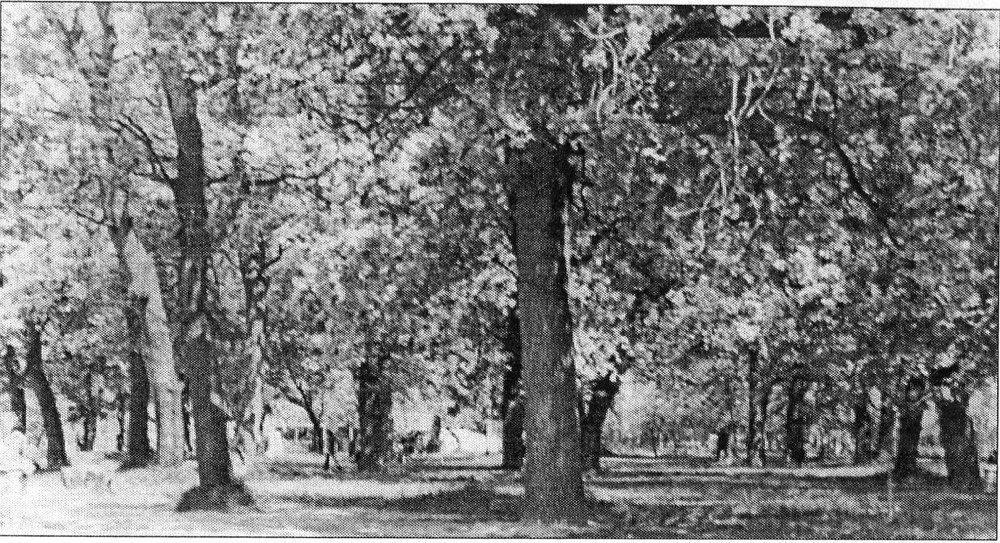

Дубовая роща как место отдыха начала образовываться в конце XIX ст. Вообще-то все место от Днепра и до левого берега р. Московки было покрыто дубами, которые росли вплоть до плавневой части Днепра - там начинался Великий Луг. Однако с заселением этих мест, дубовый лес начали методически вырубывать, и площадь Дубовой Рощи сейчас едва достигает 100 га.

Общий вид уголка Дубовой рощи. Возраст самого старого дуба - порядка 250 лет.

В 1873 г., с началом железнодорожного сообщения между Александровском и Севастополем, появилась необходимость связать вокзал с речной пристанью.

Тогда-то и началась прокладка железнодорожной ветки от вокзала «Южного» к причалам порта на Днепре.

Дело в том, что в те годы Днепр был разбит порогами на два самостоятельных по судоходству участка, и часто грузы с железнодорожных платформ перегружали на баржи и наоборот, тем самым, обеспечивая их переброску вниз или вверх по реке.

На карте 1913-го года можно увидеть, что еще в то время река Московка была довольно полноводной, и баржи с небольшой осадкой могли без препятствий по ней проплывать.

Там, где сейчас кинотеатр им. Ленина на пл. Свободы, ниже на квартал, в начале столетия была пристань для лодок и барж, заходивших с центра.

Неподалеку от пристани на Днепре, р. Московка делала крутой поворот и меняла свое направление почти на 180 градусов.

В этом месте и была проложена железнодорожная ветка от пристани к вокзалу.

Два моста, построенных на этом участке, обеспечивали укладку полотна железной дороги.